Las conductas y usos funerarios es una característica propia de los homínidos superiores, pese que hay otras especies y razas del mundo animal que las presenta. Por ejemplo, los elefantes y cuervos presentan conductas singulares ante el cese de la vida de uno de sus miembros. Los primates incluso presentan una serie comportamientos cercanos a nuestro duelo, aunque de forma arcaica. Pero el ser humano al ir evolucionando crearía una progresión de estas conductas funerarias.

En Atapuerca ya aparecen ceremonias para inhumar los restos en distintos pozos, ya que en el Paleolítico parece existir un signo universal de devolver el cuerpo sin vida a la tierra, como un símbolo para que comiencen de nuevo el ciclo vital. A estas inhumaciones se le irán añadiendo las creencias propias que desarrolla cada pueblo y durante el Neolítico aparecerán estructuras megalíticas como los dólmenes para ir sofisticando los ritos funerarios surgiendo nuevas ceremonias como la cremación. Este paso final del ciclo vegetativo humano adquirirá una entidad llena de una gran cultura y folklore propia a cada pueblo. Los recintos para albergar los restos de los seres humanos adquirirán una importancia dentro de las diferentes civilizaciones, con unos usos propios, pero comunes, en la más estricta esencia del fallecimiento de la persona.

En estos capítulos estudiaremos las diferentes estructuras que existían en el término municipal, junto algunas costumbres para inhumar los restos mortales de los jarreros. Un último inciso en la raíz de los diferentes términos que vamos a usar.

Aunque la RAE equipara como sinónimo tanto necrópolis como cementerios, existe un rasgo etimológico que marca un matiz interesante. Necrópolis es literalmente “ciudad de los muertos”, y solemos usarlo para englobar tanto los cementerios como todos aquellos conjuntos de tumbas y sepulturas que se encuentran fuera de un núcleo urbano. Cementerio proviene de la palabra griega κοιμητήριον, «dormitorio», teniendo una concepción más cristiana debido a la creencia de que la muerte solo es un estadio anterior a la resurrección del cuerpo profetizada para los justos en el Apocalipsis o Revelación. Por ende, se usa también para los camposantos unidos a diferentes creencias religiosas.

En resumen, describiremos en primer término las necrópolis de Haro para estudiar en una segunda fase los diferentes cementerios que han existido junto a los usos especiales de las iglesias para realizar los enterramientos durante buena parte de la historia jarrera.

La primera necrópolis que describiremos es la que se encontraba en el entorno del antiguo Panteón de los Liberales, aunque ya habían aparecido tumbas en el pasado en los accesos y entrada a la Basílica. Asimismo, al realizarse los cimientos del edificio del Florida Alta aparecieron de nuevo restos de sepulturas en los terrenos aledaños a la Basílica.

Al proyectarse una reforma integral del Panteón de los Liberales y realizar una excavación para estudiar el terreno a adecuar, se realizarían seis catas arqueológicas trasversales y paralelas al Panteón para cubrir el máximo de superficie. Dos de ellas fueron positivas con gran cantidad de enterramientos en toda la extensión del solar, siendo los enterramientos de la zona Norte más superficiales que los de la zona Sur (la más alejada de la Basílica). Excepto una fosa, el resto de tumbas parecen ser talladas en lajas, muy típicas de toda nuestra zona. La orientación es la característica en estos enterramientos, Este-Oeste y su construcción sería realizada en dos capas que denotan un desarrollo cronológico largo, datándose entre los siglos XII y XV, aunque es probable que existieran enterramientos más antiguos.

Todas las necrópolis de esta zona están relacionadas con el primitivo templo, que es considerado en algún momento como convento, teniendo asociado un poblado que ocuparía las zonas aledañas hasta el alto de Santo Domingo. Esta franja estuvo poblada desde el Neolítico, surgiendo y desapareciendo, en diversas épocas, como la romana y la medieval.

Necrópolis en Atamauri

Otra necrópolis estudiada es la que se encontró en Atamauri, núcleo que, al igual que el poblado de la Vega, estuvo ocupado en diversas épocas desde la antigüedad. En la revista “Estratos: Revista riojana de arqueología (nº8)”, nos describe una prospección y excavación realizada en dos etapas (1995-96), debido a un estudio arqueológico al proyecto de Paisajes del Vino, plan que incluía el famoso campo de golf junto a una importante urbanización de este término, la Culebra y Rubina. Los restos indicaban que la época de mayor esplendor se correspondería con el siglo XVII, localizándose varías configuraciones y la necrópolis que nos interesa, que se vería afectada por un camino de nuevo cuño realizado para la concentración parcelaria.

En las catas realizadas en el 1996, se localizarían dos tumbas infantiles, fechadas al final de la Edad Media y comienzo de la Edad Moderna, siendo fosas excavadas en tierra y cubiertas por una losa en la cabecera. También se estudiaría otra posible tumba en Rubina (en una cota cercana separada por unos centenares de metros), pero al vaciarse la oquedad el resultado sería estéril. Investigadores posteriores han propuesto que esta y otras labras cercanas son en realidad lagares de campo, junto a una estructura que podía ser un antiguo guardaviñas. Pese a esta hipótesis que parece resolver la incógnita, no es extraño encontrar otras referencias que proponen que estos restos de Rubina fuese otra necrópolis, tal como ya tratamos en el capítulo 18.

La necrópolis que podemos visitar con mayor facilidad y comodidad es la que se encuentra en Perdigón, ya que es la mejor conservada, en el recodo del Ebro de Hondón. Junto al chozo existe una serie de tumbas antropomorfas, en dos grupos, al Norte y Sur de este guardaviñas. El conjunto sureño es el más evidente, existiendo la posibilidad de que existan más tumbas por descubrir. Su datación es con mucho la más antigua que las hemos presentado hasta ahora, alrededor del siglo IX o más probablemente X. Podríamos estar ante una zona de enterramientos de los poblados de Dondón y Tondón, nombrados por Moret como pertenecientes al monasterio de San Salvador de Leire y que P. Yepes nombra en el listado de “villas” pertenecientes a dicho cenobio (Tondon(ia) el nº20 y Dondón el nº 27, tal como indica Hergueta). Las tumbas están labradas en las lastras y presentan un tamaño de metro a metro y medio, con una profundidad de 20 cm. La cabecera y los pies están realizados en medio punto.

En Hondón debió existir otra necrópolis que fue desfondada para el cultivo de viñedo, que es conocida por una fotografía perteneciente al fondo de la bodega López de Heredia.

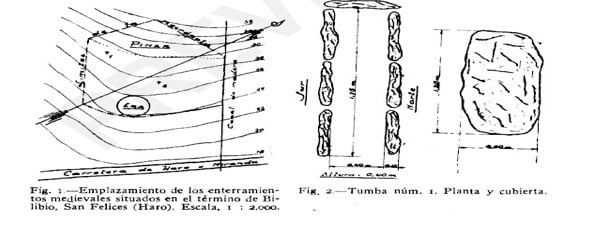

En la zona de los Riscos de Bilibio existieron dos necrópolis. La primera en el término de Carasol (vertiente Sur de los Riscos), muy cercana a la iglesia rupestre de Páceta, que desaparecería tras una muy desafortunada intervención de unos particulares, como relata Alfonso Verde. Hoy en día solo podemos observar la lastra con restos mínimos de los enterramientos. En la vertiente Norte, junto a la entrada al túnel, existía una era donde Merino Urrutia sitúa otra necrópolis, hablándonos de unos 100 enterramientos cubiertos por tierras de labranza. Las tumbas se encontrarían ocupadas.

Por último, Hergueta nos habla en su obra “Noticias históricas de la MYLCH”, de otras dos zonas de sepulturas. La primera la describe en el término de Alviano (el Viano), dentro del antiguo monasterio de San Miguel de Alviano y su despoblado. El lugar donde se situarían las inhumaciones sería una finca propiedad de los monjes de San Millán de la Cogolla, propiedad que sería arrendada, en 1875, por el casalarreitano Ramón Lazcano, vecino de Anguciana. La descripción que nos ha dejado Hergueta sería la siguiente: Un grupo indeterminado de tumbas, de dos tipos, unas de labra única, y otras compuestas por varias lajas unidas por argamasa. En un terreno cercano afloraría otro conjunto de tumbas que no podría estudiarse al estar recién trabajado el terreno.

Asimismo, Hergueta nos habla de otro hallazgo en el entorno cerro de Santa Lucía. Se trataría de unos enterramientos que él cataloga de época romana debido a la numismática encontrada y que une con la idea de la existencia de un antiguo vico romano en este lugar. De refilón también comenta la existencia de un cementerio moro en este entorno cercano al “barrio de la Mezquita”, al darnos las pistas de la ubicación de la necrópolis romana.

¿Cómo envío mi comentario?

Para poder enviar un comentario es necesario estar registrado en Haro Digital. Esto es así porque damos valor a los debates sanos, transparentes, y sin censura y queremos evitar ataques personales o comentarios de mal gusto que se escudan en el anonimato.