- Factores de calidad del vino de Rioja: el suelo (II)

- Revisión de los factores de calidad del Rioja: Introducción (I)

La situación de La Rioja en la Península Ibérica sirve para explicar y para entender sus peculiaridades climáticas. Es la confluencia de dos depresiones, la vasca entre Castro Urdiales, Bayona y Arnedo, y la del Ebro entre Haro, Cervera y Alcañiz. Así se entiende un curso de vientos entre el mar Cantábrico y el Mediterráneo. Y, considerando que los montes vascos son intrincados pero bajos y la apertura desde el Mediterráneo, se entiende que La Rioja tiene climatología muy diferente a la de la ladera sur de la cordillera que se extiende desde Lugo hasta Gerona.

Esta barrera, entre 1.000 y 2.000 metros de altitud, seca, por el efecto ‘föen’, los vientos húmedos, pero no en La Rioja.

De los vientos

Los vientos dominantes en La Rioja a lo largo del año son de procedencia Norte y del Oeste. Las cosechas excelentes en la uva están precedidas por estos vientos. No obstante, cuando los vientos dominantes son del Este, las cosechas no suelen ser excelentes.

Curiosamente, la viña llegó hasta nosotros de la cuenca del Mediterráneo, pero la gran calidad es el matiz húmedo de los vientos del Anticiclón de las Azores que en verano se cuelan entre los montes vascos.

Según esto, el año climático riojano puede ser continental o marítimo. El continental lo marcan los vientos del Este y el marítimo los del Norte. En ambos casos la pluviometría es la misma, en torno a 450 litros de lluvia por metro cuadrado. Pero la distribución es diferente a lo largo del año. Cuando domina el viento del Este, el clima es continental y los 450 litros se reparten así: 80 en invierno, 160 en primavera, 50 en verano y 160 en otoño. Y, predominando el viento del Norte y del Oeste, el clima es marítimo y la distribución de lluvia es de 110 litros en invierno, 120 en primavera, 90 en verano y 130 en otoño.

De la temperatura

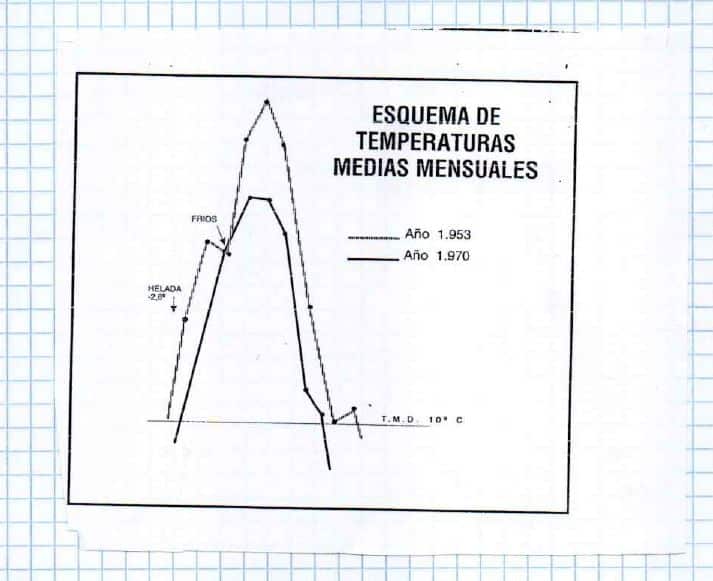

La viña precisa para desarrollarse temperaturas superiores a 10 grados centígrados. Éstas se dan habitualmente entre abril y noviembre. Entre diciembre y febrero la temperatura media mensual es inferior a 5 grados. Con 10 se produce la brotación.

Desde la brotación hasta la vendimia, la viña cuenta con casi seis meses de desarrollo que suponen el ciclo vegetativo. Se totalizan unos 200 días.

Hay años en que se alcanzan los 220 y ayuda, un ciclo largo, a la calidad. Otros años, en cambio, existen heladas de primavera que son mañanas con temperatura inferiores a 4 grados que, lógicamente, recortan el ciclo vegetativo y lo dejan en menos de 180 días. Entonces, la calidad reside en un eventual otoño cálido.

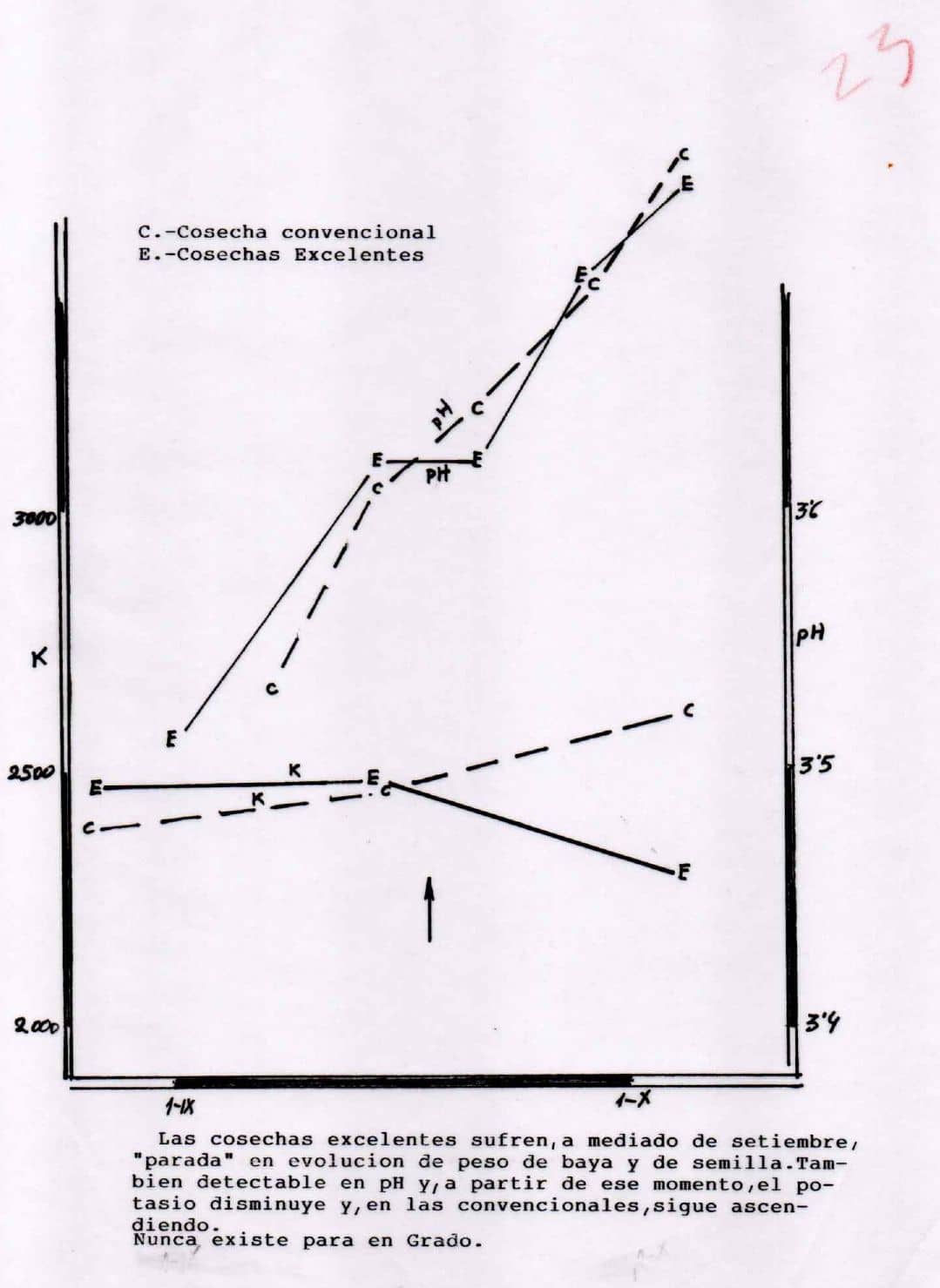

Las temperaturas medias de los meses de verano oscilan entre 21 y 23 grados. Días calurosos de más de 30 grados no son útiles para la viña, pero en los últimos años hemos dedicado estudio al comportamiento de la viña ante fríos nocturnos y hemos comprobado que, cuando en el mes de septiembre ocurre alguna noche fría (temperatura inferior a 8 grados), los racimos sufren un pasmo que parece temporal de apenas una semana.

En ese caso las semillas cambian de color y detienen su crecimiento. La baya, en general, detiene su crecimiento, el hollejo se endurece y comienza la maduración fenólica. ¡Todo un portento para la calidad del vino!

Se puede decir que el gran tinto de Rioja es una maduración acelerada en agosto pero cortada en septiembre por frío, aunque lo más sorprendente es que en la cepa, a la altura del día 15 de septiembre, se nos ha ocurrido enfriar a 6 grados los racimos y hemos logrado los mismos efectos beneficiosos.

Auguramos, por este estudio nuestro, ventajas en el racimo, en la cepa, por forzado exterior.

De la razón cósmica de la calidad

Al enólogo siempre le ha fascinado conocer la razón cósmica de la calidad de las cosechas. Por tal razón, desde antiguo, se ha intentado relacionar la actividad solar con la consecución de cosechas excelentes. Lo comenzaron enólogos franceses y nosotros lo intentamos de un modo intenso en los años setenta sin apenas resultados. Pero en los últimos meses, revolviendo papeles, encontramos una separata de nuestro estudio de entonces y lo asociamos a unas notas nuestras recientes.

La separata contiene los valores de índice Wolf para las manchas solares y nosotros, recientemente, hemos condensado en una tarjeta unas veinte fórmulas de nuestros hallazgos de estudio.

En la separata, entre otros, existe un gráfico de producción de uva anual de dos parcelas de viña (mazuelo y garnacha tinta). En ambos casos, la cantidad de uva para una misma superficie sigue las variaciones de las manchas solares (número de Wolf).

Pero tenemos también delante la tarjeta de notas y en ella hemos precisado que, multiplicando por 29,7 el número de semillas contenidas en 100 bayas, se logra saber la producción de uva por hectáreas en kilogramos.

De esto podemos deducir que, muy probablemente, el efecto cósmico sobre la calidad se ejerce en la floración, que es la formación del número de semillas.

Estas observaciones no son meteorología estricta. Acaso es premeteorología.

Del cambio climático y la viña riojana

Resulta lógico que estas observaciones climáticas y meteorológicas estén completadas por consideraciones sobre el cambio climático, que es una triste realidad. Pero desde 1985, año en que se descubrió el agujero en la capa de ozono, ha habido muchos cambios parciales que nos han conducido hasta la realidad de hoy, de modo que un ejercicio intelectual interesante es discernir, entre numerosos cambios, cuáles son debidos al cambio climático.

Esta necesidad de reflexión no debe tomarse como escepticismo ante el problema. Recuérdese que, allá por 1980, se clamaba por introducir cabernet sauvignon y merlot en La Rioja para competir mejor en los mercados y se nos interpretó mal por imponer calma y reflexión.

Vamos a considerar aquí unos cuántos cambios en la consecución del vino tinto de Rioja desde 1980 al año 2020 en la misma comarca de Haro.

En 1980 se obtenían 11 grados, 3,5 puntos de pH, 150 de nitrógeno y 4 toneladas de uva por hectárea; en 2020 13 grados, 3,8 puntos de pH, 300 de nitrógeno y 8 toneladas por hectárea.

Nos facilita el razonamiento pensar que en este periodo se ha pagado la uva por kilogrados y resulta lógico que el viticultor haya buscado kilos y grados. Y estos datos expresan que ha forzado por lo que pagan. Luego la situación es consecuencia del sistema de valorar.

Y sobre el aumento de grado (tanto por ciento de alcohol en volumen) podríamos matizar tres intervenciones para pasar de 11 a 13. Primero un tercio de subida por estricto cambio climático, otro tercio de aumento por la refrigeración durante la fermentación que evita perder alcohol y un último tercio de incremento por la utilización de levadura seca activa (LSA) que mejora el rendimiento de transformación del azúcar de la uva en alcohol.

Pero los estudios sobre viñedo en suelos vírgenes o en suelo de ‘viña de toda la vida’ nos expresan que ha habido un manejo inadecuado de los suelos por culpa del kilogrado.

La conclusión más importante es que, aumentando la producción por hectárea, no se consigue más, igual a lo anterior, sino más de algo diferente en su totalidad.

El cambio climático, al menos en la comarca de Haro, tiene aspectos positivos. Ha subido el grado en vinos que eran ligeros, ha reducido las heladas de primavera (de 1944 a 1969 se daban en el 30% de los años; desde 1990 a 2014 ha sido sólo en el 15% de los años y, además, han sido muy suaves) pero en cambio dificultan las noches frías durante el mes de septiembre, que son beneficiosas.

En los últimos sesenta años han existido momentos de gran riesgo para conservar las raíces de nuestro vino por no analizar de un modo reflexivo actitudes vitícolas.