En esta revisión de los factores de calidad del vino de Rioja pretendemos exponer lo que de ellas conocemos y cómo se han utilizado hasta el siglo XXI. Las viníferas o variedades de la vid utilizadas para producir los vinos de Rioja clásicos son siete. Tintas, tempranillo, mazuelo, graciano y garnacha tinta; y blancas, viura, malvasía y garnacha blanca.

Las descripciones más frecuentes lo son por morfología y fenología. Nosotros hemos pretendido una visión desde el punto de vista del enólogo y del catador. Y por tales razones, como preámbulo forzado, comenzamos considerando la estructura de la baya madura y observando el flujo en la bodega de los componentes de las partes blandas y, sobre todo, de los hollejos.

A través de la cata de los vinos, el consumidor puede reconocer una variedad de vid en ocho casos, de diez catadores. Puede reconocer un suelo de origen, en tres casos, pero apenas un microclima. Esto nos permite decir que las viníferas o variedades son el factor de calidad más determinante.

Para llegar al conocimiento de las variedades nos ha resultado muy útil la práctica de la vinificación en tinto, en la que tienen significado todas las partes de la baya (hollejo, pulpas, mosto y semillas).

Exponemos las partes de la uva a través del uso de estas mismas

El hollejo contiene aromas, azúcares, potasio, antocianos y taninos en la uva tinta. Y además levaduras. El mosto o zumo fundamentalmente azúcares y ácidos. Si con uva tinta hacemos rosado, será a partir del líquido de pH 3,4. Si hacemos un clarete de maceración muy corta será un líquido que llegará pH 3,5. Pero si hacemos un tinto de fermentación completa (diez días) será un líquido final de pH 3,8 aunque, si después de la fermentación dejamos macerar los hollejos una semana más, el líquido final tendrá ph 4,0.

Todo este panorama ofrece nuestro tempranillo. O, dicho de otro modo. Si encubamos uva tempranillo sin raspones, a dos días en el depósito se habrá estratificado la masa y en la zona alta (sombrero) el valor pH será 4,0 pero en profundidad, a un metro, será de 3,7 y en el fondo del depósito será de 3,5. Por lo tanto, un panorama biológico muy diverso.

Además de estas observaciones hemos logrado otros dos conocimientos que han resultado trascendentes. Allá por los años sesenta iniciamos el estudio de las viníferas de Rioja. Eran dominantes, entre las tintas, el tempranillo y la garnacha tinta. Las estrujamos y, estudiando su mosto, vimos que éste era rosado y a cinco minutos seguía manteniendo ese mismo color, pero el mosto de la garnacha era rosado y a cinco minutos se había vuelto de color tabaco.

Seguimos estudiando y en catas percibíamos que, a cinco años, los vinos adquirían esos colores. Era la enzima tirosinasa que existía en la garnacha y, a partir de entonces, enunciamos nuestra ‘teoría oxidásica’ de las uvas. Y, derivada de ella, desechando para la crianza las variedades ricas en oxidasas. Entiéndase que la tirosinasa existe en uva sana. Toda la enología española y la de otros países siguió nuestros sencillos criterios.

En el año 2006, por observaciones, determinamos qué número de semillas de la baya era un exponente de no calidad de la uva para crianza y, además, que se trataba de un exponente de la fertilización forzada del suelo. Por consiguiente, para un gran tinto de crianza son objetivos variedad de escasa tirosinasa y suelo productor de bayas con pocas semillas.

En nuestros estudios expresamos la capacidad oxidativa de los mostos de uvas sanas como índice PFO (polifenol oxidasa) o índice de tirosinasa.

Exponemos en tres cuadros, primero las partes de la baya, a continuación la estratificación en vinificación en tinto y, finalmente, el corte de una baya y los componentes, en su situación morfológica.

Una baya armadura puede pesar 1,7 gramos y tener 14 milímetros de diámetro. El contenido en semillas será de una a tres.

En estas condiciones, el hollejo tiene un espesor de 0,3 milímetros pero, estudiado este espesor, constituye un sándwich de cuatro capas. Desde el exterior y hacia la pulpa encontramos la película de resistencia (P), un estrato carnoso que contiene tanino (T), hacia el interior el estrato de antocianos (A) y, en última instancia, la pulpa con mosto (M) y las semillas (S). Con H expresamos el hollejo y con R el raspón.

Al encubar uva tinta estrujada, el hollejo, más o menos troceado, comienza a destruirse de dentro hacia el exterior (flechas).

De este modo comprendemos que, en diez días que dura la fermentación, han salido ya los antocianos, pero tan sólo una parte de los taninos. Ello fuerza, para hacer un vino tinto de larga vida, a continuar la maceración. Cuando la uva no ha conseguido la maduración plena, entre los estratos del hollejo, donde están antocianos y taninos, persisten islas de clorofila.

Pero, además de estratificaciones, oxidasas y número de semillas, hemos estudiado el hierro y el potasio de las uvas.

Viníferas clásicas de Rioja

El potasio, que es bajo en el mosto pero puede ser abundante en el hollejo y es un factor poderoso de la fermentación al salir tarde del hollejo y sorprender al enólogo con pH muy alto. Y el hierro por destilar muy poco de una variedad a otra pero ser, a pesar de escasa diferencia, regulador de la selección de levaduras, según características óxido reductoras. Un hierro alto favorece levaduras indeseables por actividad oxidativa. Exponemos, en fin, una visión simplificada de las uvas de las viníferas clásicas de Rioja.

No aportamos datos del hierro por ser en todos los casos inferior a 2 miligramos por litro de mosto y resultar intrascendente, ya que el papel del hierro en la microbiología de la fermentación se debe al hierro aportado accidentalmente de maquinaria antes de la época actual, dominada ahora por el acero inoxidable.

Todo mosto lleva 2 partes por millón de hierro del suelo (excepto en la uva verdejo que puede ser de 3). Pero, cuando el material era hormigón y hierro, el mosto subía su contenido en hierro hasta más de 8 partes por millón.

Con respecto al potasio, en la dualidad riojana entre tempranillo y garnacha tinta, puestas en la misma viña, el tempranillo ‘chupa’ del suelo mucho y da mostos de 3.000 de potasio y, consiguientemente, pH 3,8, mientras que la garnacha toma menos y nos da mostos de 1.500 de potasio y pH 3,3.

Fundamentalmente, lo diferencial es el hollejo

En consecuencia, el tiempo de estancia en maceración de los hollejos supone enriquecimiento en tanino, pero también, en función de la variedad, puede pasar al vino potasio y modificar al alza el valor pH.

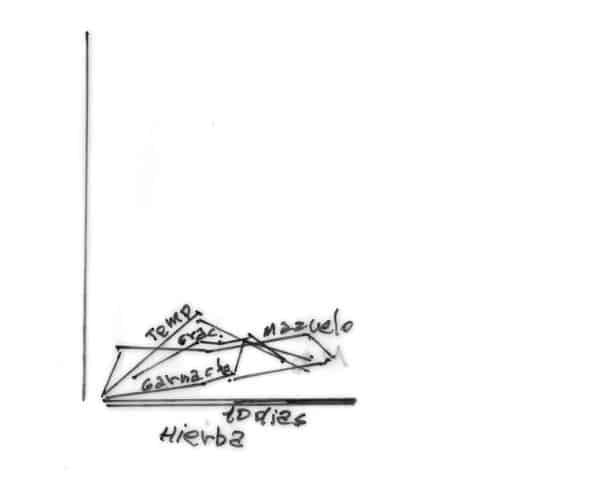

Exponemos gráficos de flujos de los hollejos hacia el vino a lo largo de diez días de fermentación y maceración para viníferas cultivadas en Haro.

Los flujos observados son los de antocianos, taninos como IPT, sabores afrutados y sabores a hierba.

Podemos preguntarnos por qué ha dominado el tempranillo la elaboración de tintos en Rioja.

La razón es que se busca color y la variedad graciano es la que produce más color, pero cede un sabor herbáceo asimilable a legumbre. El tempranillo no cede tanto color, pero pierde el sabor a hierba pronto y cede afrutado fácilmente. Después, en crianza, asocia el afrutado con aromas secundarios y terciarios muy gratos. El garnacho tinto da color menos estable y el mazuelo tiende también a herbáceos. La mezcla de uva, 10% de graciano con 90% de tempranillo, es muy grata.

El garnacho tinto da rosados muy frescos y ácidos y, con su inherente maceración corta, no extrae sabores herbáceos. Y, aunque el color tienda al ‘piel de cebolla’, se pretende tan solo vino del año. El mazuelo tiene virtud de estática, pero no genera aromas en crianza como el tempranillo.

¿Por qué la viura domina los blancos? Sencillamente por su ‘cuerpo’. Produce vinos ligeros de aromas y de color, pero deja sensación suave, fresca y de plenitud en la boca. Es la única vinífera blanca que permite hacer un espumoso brut total sin azúcar.

El reglamento de estaciones enológicas de 1898 expresa en su página 5, artículo segundo, punto primero, “estudiar y clasificar las diversas variedades de uva que se obtengan en la comarca a donde alcance su radio de acción”.

Ya puede comprobar el lector que en Haro se ha cumplido este cometido, pero bajo la perspectiva de crítica de actuación no siempre se ha actuado así. Resulta escalofriante que hayan existido épocas en las que se clamaba por introducir variedades tintas extrañas para extender los mercados.

Podemos decir que en Rioja se ha llegado más allá de los reglamentos y hoy hay un cuerpo doctrinal que valora las raíces, sobre todo en suelos y viníferas, como culto necesario de cara al futuro.

El gran tema de fondo no es nuestro retraso científico; se trata de un sistema financiero basado en la conservación de lo existente y, por lo tanto, incapaz de considerar a la ciencia como salida mejorante. Es el pánico a la competitividad.